社内のコミュニケーションは実績に直結します。でも、会社対社員、社員対社員のことになると、コミュニケーションが取りにくい場面もあるのではないでしょうか?特に、会社のあり方や意図を理解できている社員と理解できていない社員では、成果は大きく違うと思います。

社内には、マネジメントができる人、できない人、営業ができる人、技術力がある人、生産管理ができる人など、様々な人材がいます。中小零細企業においては、専門性の高い部署を作ることができなかったり、社員に多くの責務を担ってもらわなくてはならない場面も多いでしょう。また企業規模が大きくることで、専門特化させたために協調性がなくなってしまう場面も出てきます。

そんな時に必要になのがマネジメントデザインです。

Contents

マネジメントデザインの骨組み

マネジメントデザインでは、デザイン思考を用いて企業の目的に沿ったコミュニケーションの行動を作ることが目的です。そのために行うことは基本的に3つです。

- 会社の目的、目標をはっきりさせる

- 共有する事柄をつくる

- 役割を細分化する

「〇〇やっておいてね。」という指示はわかりやすく、誰もが取り組めることですが「会社のために考えて行動して欲しい。」という内容は伝わりにくいものです。

その理由は『自分で考えて行動する』ことには、本人が会社のために考えた答えが、経営者や管理職の方が想像している答えと当てはまることがないからです。企業のベースの考えを知った上で取れる行動が、企業にとって確実なこととは限らないため、それを伝えながら行う事がマネジメントデザインの役割です。

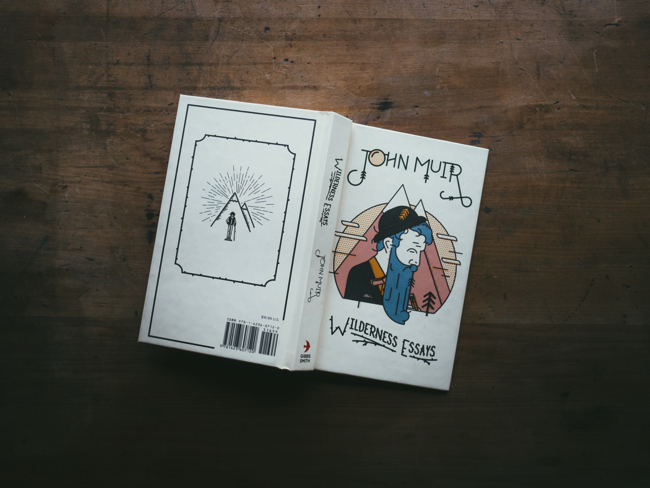

「何をつくるか?」ではなく「どうつくるか?」

さて本題に入りますが、マネジメントデザインで大事なことは「何をつくるか?」ではなく「どうつくるか?」です。

企業の目的は、売上げの上がるモノづくり、、つまり、買ってもらえるモノづくりですから、何をつくるか?は大事なことです。ですが、その何をつくるか?の作り方によっては、たとえ優れたものができても成果につながりません。

そこで大事なことが「何をつくるか?」よりも「どうつくるか?」なのです。

世の中に、優れたデザインや優れた商品は溢れています。ですが、それらの中にもなかなか売れていかない商品があります。それは「どうつくるか?」という視点が抜けているためと言えます。

つまり、完成品を並べただけでは、お客様に価値が伝わらないのです。逆に言い換えれば、売れる商品は「どうつくるか?」の視点でモノづくりが計画されています。

何をつくるか?だけのモノづくりに欠けるもの

何をつくるか?だけが目的になってしまうと、大きな売上げアップを筆頭に、様々なものが欠けることになります。その結果、、、

- 商品の良さ、素晴らしさを理解できない社員が増える

- 押し売り社員が増える(お客様の不信感につながる)

- 伝え方が一方通行になる(販売バリエーションが浮かばない)

これらが「何をつくるか?」だけにフォーカスした結果です。結果的に、最小単位でしか売れないため、チームで商品を広める行動ができなくなります。

この原因は、商品にストーリーが欠けるためです。

商品に対するストーリーが欠けてしまうと、社員が商品への愛着を感じない事態が起きます。その結果、最小単位の売り上げに留まることになり、お客様への押し売り営業も増え、社員の想像力を奪うことになるのです。

企業はチームです。チームで愛することのできない商品が、どれくらい影響力のある価値しか発信できないか、想像できると思います。

デザイン思考は、お客様に対して行うだけでなく、社員や関係会社に対しての配慮も含めた考え方です。「売るためにどうつくるか?」は、企業にとってそれほど影響力のあることだと思います。